〒561-0874 大阪府豊中市長興寺南1丁目1-30シムカビル201

お気軽にお問合せ・ご相談ください

相続コラム

相続についてのご相談は専門的な知識が必要なこともあって、身近な人には相談し辛いものです。

しかし、相続について何の対策もせず、迎えてしまうと結果として損をしてしまうことが往々にしてあります。

このページでは、まずは相続に関する基礎的な知識をご紹介させていただきますので、ぜひご参考になれば幸いです。

相続税に関するお悩みを解決するためのステップ

相続に関するお悩みを解決するためには、次に列挙する事項を事前に確認しておくことで解決できることがありますので、ぜひご確認してみてください。

- あなたの相続人は誰なのか

- あなたが亡くなったときに相続税はかかるのか

- 相続税を計算する方法とは

- 相続税は誰が納付するのか

- 相続税を節税する方法とは

あなたの相続人は誰なのか

もし、あなたが亡くなったとしたら相続人は誰になるのでしょうか。

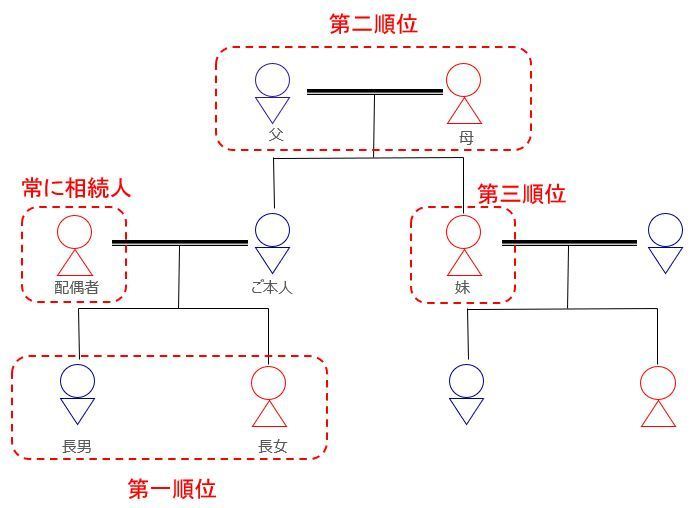

相続人が誰になるかは、民法という法律で決められており、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人については次の順番で相続人となることが定められています。

第1順位:あなたの子供、もし子供が亡くなっている場合には孫(直系卑属といいます) 第2順位:あなたの父、母、祖父母(直系尊属といいます) 第3順位:あなたの兄弟姉妹

相続人の順番の考え方は、次世代に財産を繋いでいくことになりますので、基本的にはあなたより下の世代である子供(子供が亡くなっている場合には孫)が優先して相続人となります。

しかし、子供がいらっしゃらない場合には、親等が近い父、母、祖父母が優先されます。

子供もご両親等もいらっしゃらない場合には、最後の順位である兄弟姉妹に順番が回ってきます。

これを表で示すと次のような順番で相続人が決まることになります。

あなたが亡くなったときに相続税はかかるのか

あなたがいま亡くなったときに相続税がかかるのでしょうか。

まず、亡くなったときに財産を所有しているだけで相続税がかかると思われている方もいらっしゃいますが、これは間違いです。

令和元年における相続税の課税割合は約8.3%で、約12人に1人に対して相続税が課税されたということが国税庁から公表されています。

その理由としては、「基礎控除」が設定されているからです。

相続税の基礎控除額は、令和3年現在では、次のように決められています。

・3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続の放棄がなかった場合の相続人の数)

つまり、相続人が配偶者と子供2人の3人であれば、4,800万円が基礎控除となり、この基礎控除額以内であれば、相続税はかからないことになります。

まずは、あなたご自身の基礎控除額を確認し、財産の金額よりも多いのか、少ないのかを確認することで相続税がかかるかを確認することができます。

なお、この相続税の基礎控除については、平成26年12月31日までは、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数とされていました。

このことからも、今後相続税の基礎控除の見直しがされ、さらに基礎控除が下がることが予想されますので、今の基礎控除がいくらなのかもぜひ確認するようにしてみていただければと思います。

相続税を計算する方法とは

相続税の計算方法は、実はかなり複雑な計算方法です。

計算の方法は、次のような手順となります。

① 相続税の対象となる財産総額がいくらになるのかを計算します

② ①を相続人が民法に定められている法定相続分に応じて取得したと仮定します

③ ②でそれぞれの相続人が取得したと仮定した財産の金額に応じて相続税の税率を乗じて計算します

④ ③で計算した金額を合計した金額が相続税の総額となります

⑤ ④で計算した相続税の総額を相続人が実際に相続した財産の割合に応じて負担する相続税を計算します

これだけの過程で相続税の計算をするため、かなり複雑な方法となっています。

計算方法のイメージは、全体の相続税がいくらになるのかを計算し、全体の相続税が計算できた段階で、それぞれが負担する相続税額を計算するといったものです。

相続税は誰が納付するのか

相続税は誰が納付することになるのでしょうか。

相続税は相続または遺言によって遺産を取得した方が取得した財産の金額に応じて相続税を納付することになります。

このときに納付する方法は、相続税の申告期限までに金銭で一括して納付する方法が原則となります。

しかし、例えば、相続した財産が不動産のみであった場合など、金銭で納付することが難しいという場合もあるでしょう。

そういった特殊の事情があると認められる場合には、金銭一括納付に代えて、分割して納付する延納という制度も認められています。

また、分割しても金銭で納付することが難しいというような状況であれば、金銭での納付に代えて、相続した財産をもって納付する物納という制度を利用することも可能です。

ただし、延納制度や物納制度は、あくまで特例でり、申告期限までに申請・許可を受ける必要がありますので、早めに手続きを進めておく必要もあります。

相続税を節税する方法とは

相続税を節税するうえで、まず大事なことは現状把握です。

相続税を節税する方法は、様々なものが存在し、例えば、次のような方法が一般的に知られています。

・生命保険金の非課税制度を利用する ・不動産の購入して財産評価を工夫する ・養子縁組をして基礎控除額を増やす

これらの方法をすることで、相続税を節税することは可能です。

しかし、不動産を購入しあなたが管理できる間は良いでしょうが、あなたの相続人が同じように管理をできるのでしょうか。

養子縁組をして、相続人を増やすことで遺産分割協議書がまとまりにくくなる場合もあります。

こういった問題を増やさないためにも、しっかりといま置かれている現状を把握したうえで、相続税の対策を行うようにしましょう。

また、相続税の節税を行うためだけの不動産を購入した場合には、評価方法が認められず、裁判になっているケースもありますので、十分に検討をしたうえで実行するようにしましょう。

それでも相続税にお困りなら

税理士・CFP® 柏原 翔

あなたのお悩みを解決します!

相続のことを考えること暗い気持ちになりやすいです。

しかし、相続のことをしっかりと考えておけば、もし万が一のことがあっても残されたご遺族の方が安心して、過ごすことができるでしょう。

当事務所では、「次世代に財産・思いを繋ぐために」を経営理念に、ご相談者様のサポートをさせていただきます。

そのためには、ご相談者様の思いが何よりも大切だと思っており、その思いを表現するお手伝いができればと思っています。

当事務所では、次の3つのサービスをご提供しております。

・相続税申告業務

・相続税対策コンサルティング業務

・事業承継対策コンサルティング業務

あなたの財産を次世代に繋ぐため、当事務所にお任せいただければ幸いです。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。